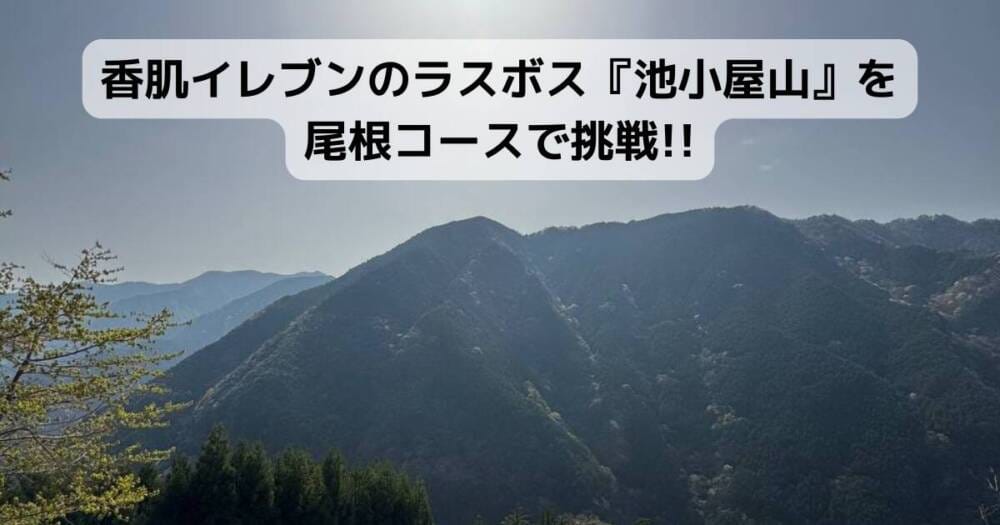

三重県と奈良県にまたがる台高山脈。

三重の屋根とも呼ばれる山地に選定された

香肌イレブンの1座、池小屋山に挑戦しました。

登山口情報やアクセス、コースを詳細に紹介。

登山ログ

YAMAP https://yamap.com/activities/39244731

尾根コースをピストン

登山口情報

蓮ダムを通っていきドンドンと奥へと進んでいきます。

この蓮ダムサイトが電波が届く最終地点となりますので、地図のダウンロードや登山届、

必要な情報などはここで行っておきます。

こちらが登山口の駐車場となります。

Google Map https://maps.app.goo.gl/tK1e8eCmEKEgm7Aw5

車は6台ほどで無理やり7台か8台は停めれそうな感じです。

私は無理せずに少し手前の広くなった路肩部分にスペースがあったのでそこに駐車して

林道を再び登山口へと歩いて向かいます。道路には落石がゴロゴロとしていますので、

自信が無い方は手前部分のスペースに停めて歩く方が賢明だと思います。

尖った石を踏んだらバースト必須な場所です。車の場合は注意して進みます。

駐車場の手前50mほどに尾根コースへの登山口があります。

いきなり枯れ沢の中を登っていく感じです。

こちらは駐車場奥のルートで沢ルートへの登山口となります。

死亡事故、遭難が毎年あるような場所で単独登山はやめましょうとの事です。

勝手に登山指数

| 登山道の整備度 | ★★ |

| 山頂からの絶景度 | ★ |

| 登山中の絶景度 | ★★★★ |

| 登山客の多さ | ★ |

| 登山道の高所・難所感(高さを感じるような場所) | ★★ |

| 鎖場や岩場など | ★★ |

| 登山道の静けさ(街の音など) | ★★★★★ |

| 高山植物や花 | この時期は山ツヅジや桜、アセビなど自生。 |

| 熊や鹿など動物の気配 | サル、鹿を目撃。また熊の目撃情報も多数あります。 |

尾根コースの指数です。

登山日記

全体の山行はこんな感じです。登山口から支尾根に登り、そこから支尾根をずっと登っていき、

主流尾根に到着したら池小屋山へ縦走するような流れになります。大きな急登箇所は3か所になりますが、

その他にもずっと登りが続いています。

登山口に着くまで沢コース、尾根コースを迷っていましたが、登山口の注意看板が多く

単独登山はおやめください。との言葉に素直に尾根コースから登ることにしました。

滝など見てみたいですが、やっぱり安全が一番です。

しかし尾根コースもかなり大変でした。帰りは道が見えるので迷うことはなかったですが、

登りは道が見えないので何度かルートを外してしまいました。

少し登るとこんな小屋が見えてきます。この小屋を通って進んでいきます。

下から見るとほんとに道が分からない・・・帰ってくる時は上から見るので簡単なんですが、

下から見上げるとほんと分からないんですよね。つづらに登っていく感じですが、

曲がる場所を間違えて進んだりと大変でした。

登山テープがありますが、間隔がかなり長いので見失います。

しっかりと道があるので、地面が柔らかくなったらしっかりとルートを確認しましょう。

登山口から支尾根まで登る中間ぐらいまで来ました。ここから杉林から一気に

伐採された場所になり景色が変わります。

急に開けた場所に出てきました。アセビがこの時期には咲いていて綺麗でした。

浮石が多く滑りやすいので注意しながら登っていきます。

よく見かけるこのレール。支尾根の中間地点にあるレールですが、ここのレールの横を

直登で登っていきます。ここが結構大変でザレザレで滑りやすく傾斜もきついので

ゴロゴロと石を落としてしまいそうです。下りの時もかなり怖いのでゆっくりと降りていきます。

振り返るとこんな絶景が広がっていました。こんな景色を背中向けて登るなんてもったいない。

と休憩する理由を作ります。それぐらいに辛かった登りとなります。

今日のゴール地点、池小屋山は尾根が邪魔して見えませんでしたが、向こう側の尾根と同じくらいの距離感。

まだまだ山頂は遠いようです。左下の谷が谷コースになると思います。

この直登が結構長くて大変でした。あと少し!あと少し!と考えながら、レールを掴んだりして

登っていきます。

レールの終着点に到着しました。さぁ休憩しなさい!と言ってくれるような広場があるので

遠慮なく休憩します。こういう開けた箇所では熊の雰囲気もするので注意するようにします。

ここから直角に支尾根を登っていきます。まずはネットを潜り左側に登っていきます。

尾根の上なので少しなだらかになるのかな?と思っていましたが、どんどんと登っていきます。

時々平坦な場所はありますが、ほとんどが登りとなります。

序盤のレール直登で結構疲れますが、容赦ない登りがどんどんと出てきます。

しかも平坦部分が少ないので歩きながら休憩も出来ない状態です。

この尾根は結構な木があり眺望はあまり無いので、景色も変わらなくてひたすらに辛い登りです。

尾根は広い所もありますが、狭まっている所もあり油断は禁物です。

もうやめてくれ~と思うほど長い登りとなります。分岐などあれば気分転換にもなりますが、

1本道の長い登りは辛く感じます。

大きく3本の急登がありこの支尾根に登ってくるレールの急登。

この支尾根の序盤と後半に2つの急登があります。この中盤には唯一ロープ場もあります。

慣れた人ならロープを使わなくても全然大丈夫な場所ですが、結構な急斜面となります。

時折こんな日当たりの良さそうな場所があり、岩も乾いているので休憩します。

長い登りで急ぎたい気持ちもありますが、適度に休憩をしないと体がもちません。

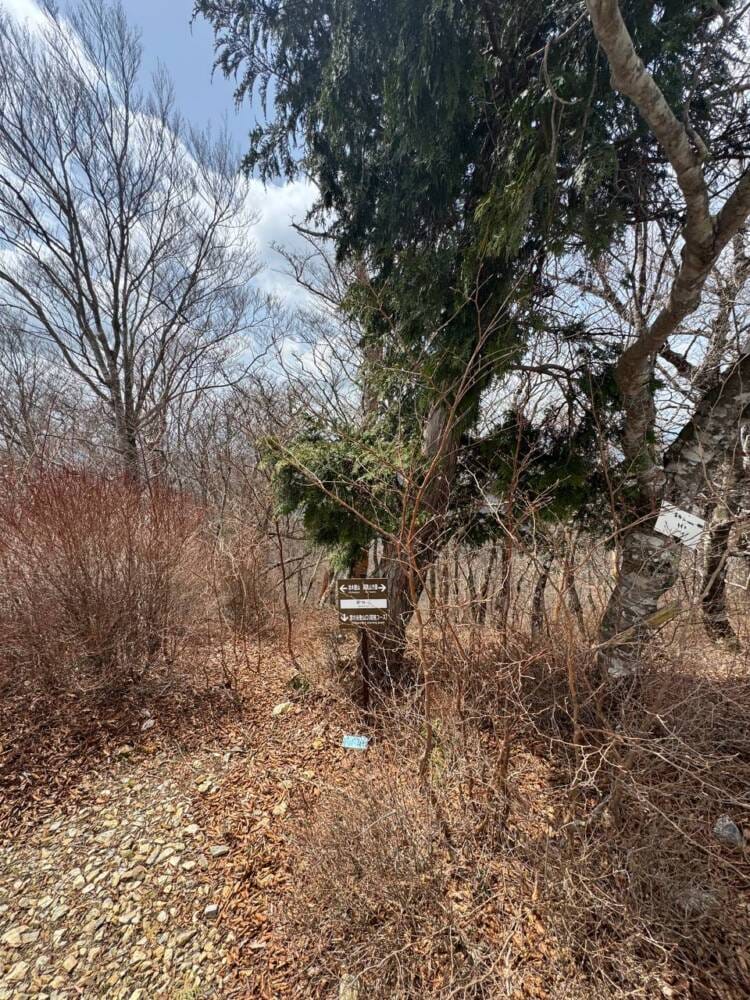

迷いやすそうな広場が下にありましたが、立ち入り禁止の看板。

間違って進まないように看板が設置されています。

支尾根の後半はなだらかになってきます。それでも登りなんですが、急登からのこの傾斜は

かなり楽に感じました。それほどに登りが続くシーンでした。

途中にはかなり開けた場所がありました。ずっと樹林帯の中なので少しホッとします。

支尾根最後の登りになります。ここまで3時間強。長かった道のりでした。

ここが霜降山という場所になります。主流尾根にありここから、いよいよ池小屋山へ

縦走していきます。が、ここからもアップダウンが多く疲れた足には結構堪えます。

画面中央下に見える尾根がずーっと登ってきた尾根になります。

一番遠くには三峰山など台高山脈が続いています。

こんな景色を見ながら休憩・・・とはいかず座り込んで下を向いて流れ落ちる汗が地面に

染み込んでいくのをボーっと眺めていました。ここまで何度も諦めて帰ろうかと思ったほど

辛かった登りでした。

霜降山から池小屋山へのコースタイムは50分ほどです。大きく3つほどアップダウンがあります。

せっかく登ってきたのに下らないで~~と叫びながら降りたり登ったり。

硬い木が腰位まで生えていてチクチク攻撃を受けます。

疲れでそんなチクチクも何も思わなくドンドンと進んでいきました。

そしていよいよ!ついにやっと!池小屋山へ到着しました。

達成感が半端なくて嬉しくて。やっと人にも出会ってホッとしました。

見たかった光景。まさか見れるとは思わなかった看板。何度も帰る理由を探して

登っていた少し前の自分でしたが、今は達成感でいっぱいでした。

頑張ってきて良かった!と心から思うほど長い旅でした。

山頂は広くなっていてゆっくり休憩できます。眺望はよくないですが、木々の隙間から見える

山や谷の景色は高くて気持ちよかったです。谷から登られてきた人の感想を聞いたりと

やっと人と出会った事も嬉しくて楽しい山頂になりました。

その後に山頂で仲良くなった2人のお兄さんと一緒に3人で下山しました。

尾根から来た私が道案内するという形でワイワイと降りていきます。ただここは池小屋山。

下山も長く3時間ほど掛かります。しかも長い長い尾根をひたすら降りていきます。

時間から池小屋山への山頂は12時には到着しておかないと15時までには下山できない計算になります。

池小屋山はなるべく早くにスタート。周りの人に聞くと7時スタートぐらいが多かったようです。

ほんとに長い下山。久々に下山が辛い山でした。岩手県の岩手山も長く感じましたが、

それ以上に変化がないのでとても長く感じます。

下りながらよくこんな斜面をずっと登ってきたなぁ~と自分で驚きながら下山していきます。

振り返ると主流尾根にそびえる池小屋山がもうあんなに遠く高くなっています。

その後に無事に下山できました。辛い長い登山となりましたが、無事に帰ってきて

達成感は半端なかったです。下記に注意点をまとめておきます。

挑戦する時の注意点

尾根コースでも侮るな、長い長い急登地獄です。

道中何かあれば終わり、単独よりもグループ登山を推奨。

登りも辛いが下りも辛い。尾根コースでも3時間掛かる。

時間的に焦るが休憩はしっかり。ペース、コースタイムを常に確認。

関西最高峰の八経ヶ岳よりも登りは辛い。

とにかく人が少ないので精神的プレッシャーが半端ない。

谷コースの人は朝は遅くても8時には出発、多くは7時ごろ出発が多いようです。

登れるかな?と不安な方は、人が多い八経ヶ岳で一度登山してみると目安になるかもです。

コメント