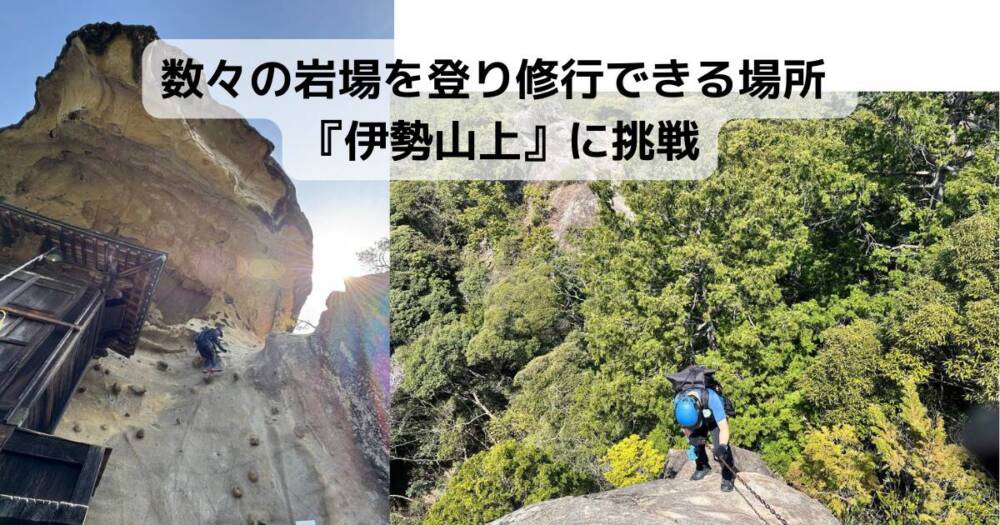

明治以前は修行者しか入山できなかった伊勢山上。

現在は誰でも修行することができます。

数々の岩場に鎖一本で登ったり降りたり。

いつの間にか恐怖だった岩が楽しくなります。

登山ログ

YAMAP https://yamap.com/activities/38893037

登山口情報

飯福田寺の神社に5~6台ほど駐車可能なスペースがあります。

GoogleMapはこちらから https://maps.app.goo.gl/DxVAv9YtjbbokHTU7

また駐車場から山門を超えて道路わきにも駐車しているようでした。

こちらには観光バスも停まるほどのスペースがあります。

勝手に登山指数

| 登山道の整備度 | ★★★★ |

| 山頂からの絶景度 | ★★★★ |

| 登山中の絶景度 | ★★ |

| 登山客の多さ | ★★★ |

| 登山道の高所・難所感(高さを感じるような場所) | ★★★★★ |

| 鎖場や岩場など | ★★★★★ |

| 登山道の静けさ(街の音など) | ★★★ |

| 高山植物や花 | 花や植物を楽しめる余裕がありません。 |

| 熊や鹿など動物の気配 | イノシシやシカが生息しているようです。 |

ヘルメット必須です。

登山日記

駐車場脇に山門があるのでこちらを通ってお寺へと向かいます。

お寺までは数分で到着します。

すぐに赤い風情ある橋が見えてきます。

この時期は桜と赤い橋が見れて良い雰囲気でした。

橋を渡って飯福田寺(いぶたじ)に到着します。境内の奥に受付があります。

右手にトイレも利用することができます。

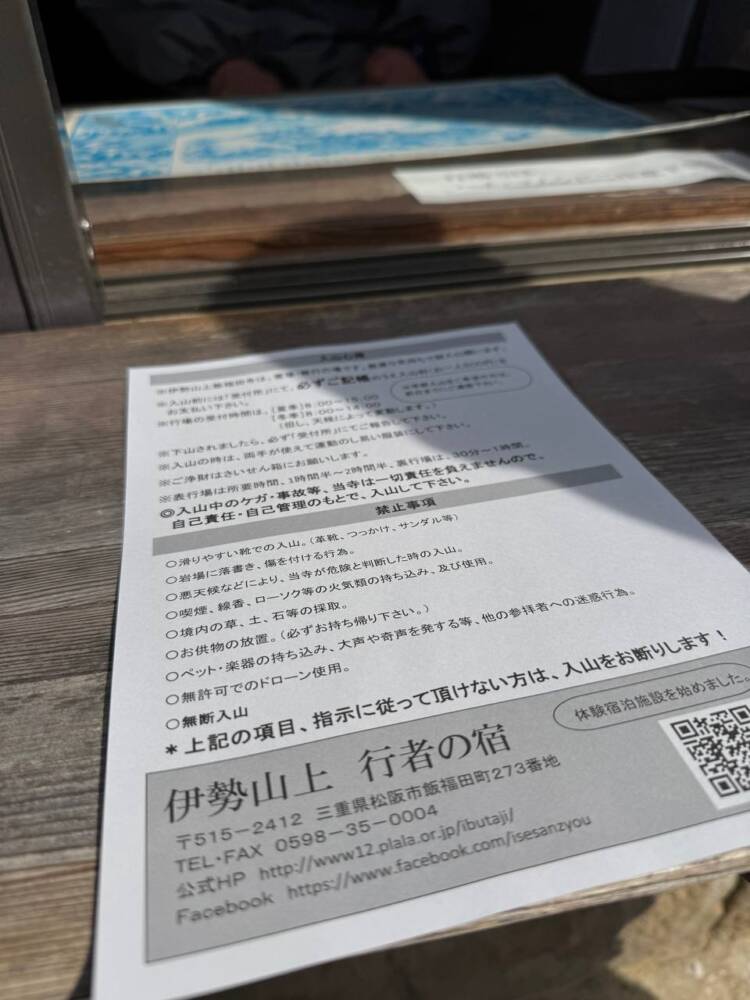

注意事項が書かれた紙が配られます。住職の説明をしっかりと聞いておきます。

聞いておかないと後で後悔するかも知れません。迂回路や心構え、

その他注意事項があります。また不安でしたらしっかりと質問しておきます。

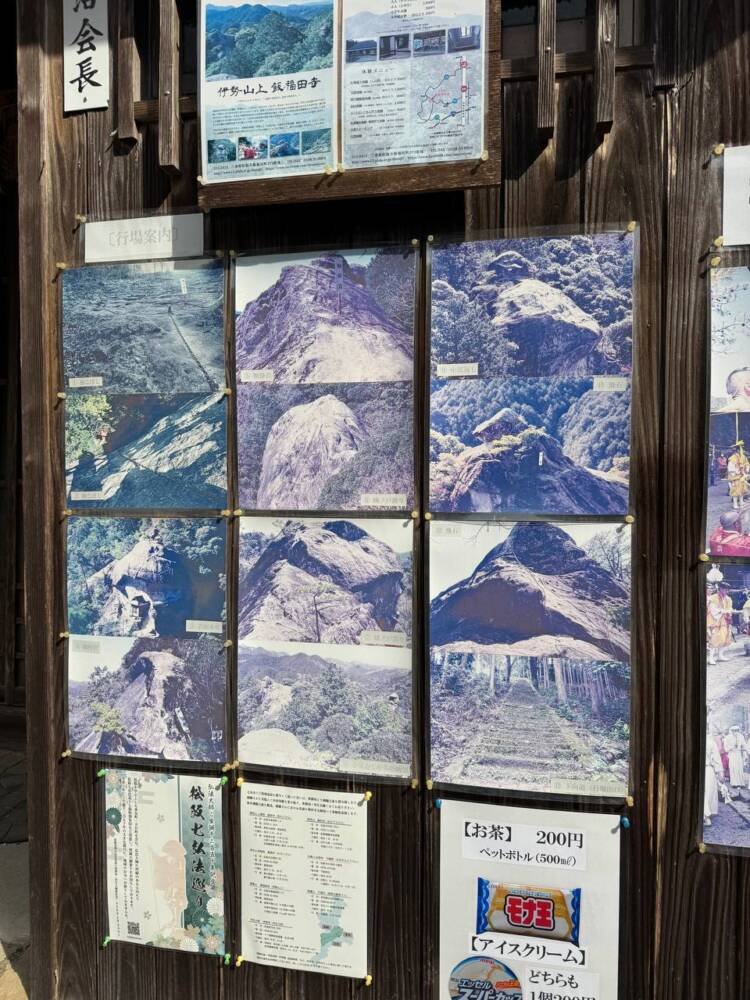

岩場の写真も掲載されていました。細かく写真付きで案内してくれます。

最後に「ちゃんと帰ってきてくださいね」と念を押された言葉が印象的でした。

この言葉が後からジワジワと響いてきます。

準備が出来たらいよいよスタートします。道を挟んで反対側の階段から登っていきます。

護摩炊きの跡がありしっかりとご挨拶してから、この境内の左側に進みます。

一礼して鳥居を潜ります。女人結界門のような鳥居です。

明治以降に修験者だけでなく一般人にも開放されたそうで、当時から女性も入ることができたそうです。

しばらくなだらかとも急登とも言えない登りが続きます。

あちこちにお地蔵様や祠が祀られていました。少し異様な雰囲気です。

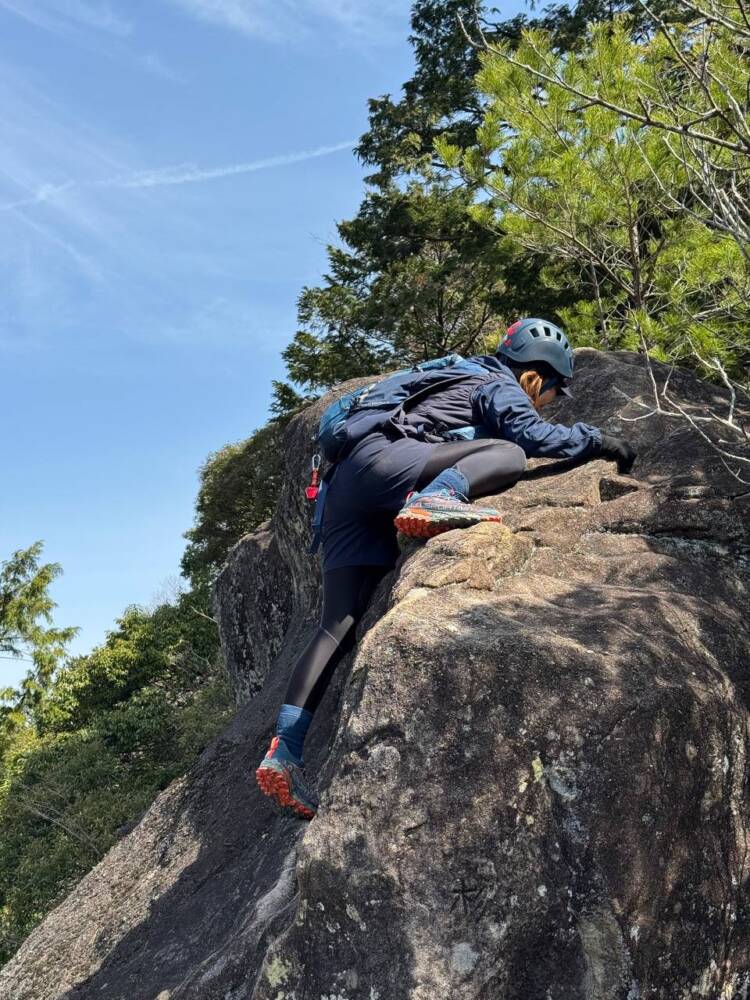

一つ目の行場、岩場が出てきました。「油こぼし」と命名された岩場は大きな一枚岩でした。

登山ではスラブと呼ばれるような大きな岩です。傾斜は30度以上はありそうな雰囲気です。

実際に登ってみると意外と滑らない岩質です。

足場もしっかりとあるのでここは難なく登ることができます。

長い鎖なので重たく感じます。

上から見下ろすとこんな角度。良く登ってきたなぁと感じる傾斜です。

この岩場に登ってくると眺望もよくなり見渡すことができました。

油こぼしから、行場へのルートは下に降りていきます。この斜面を上に登る迂回路があります。

まずは降りていき挑戦しに行ってみます。

右側の斜面が少し怖く感じますが、柵があるので下手をしない限りは落ちることはありません。

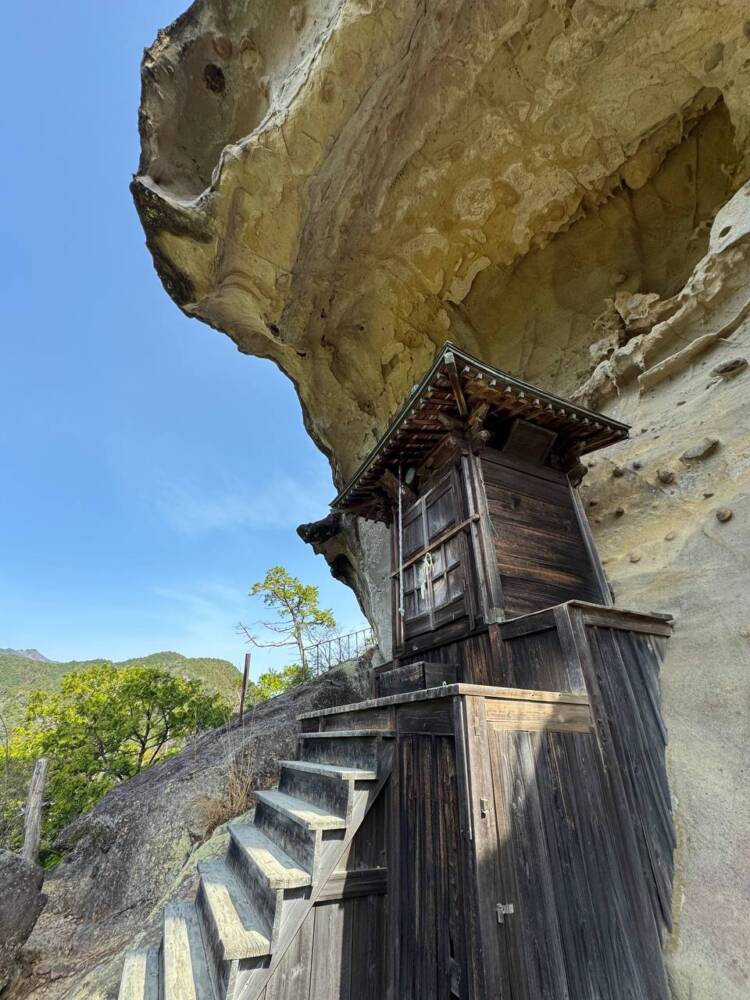

写真奥が先ほど降りてきた道です。えぐれた岩場に岩屋本堂と呼ばれるお堂が鎮座しています。

上には岩の屋根があり不思議な光景が広がります。

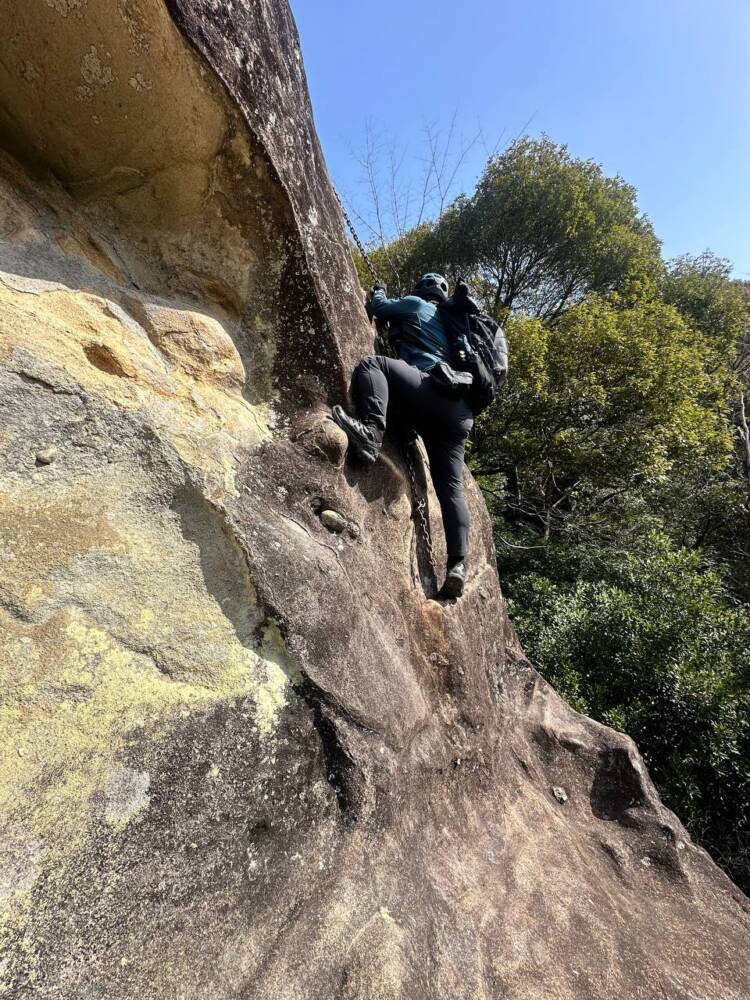

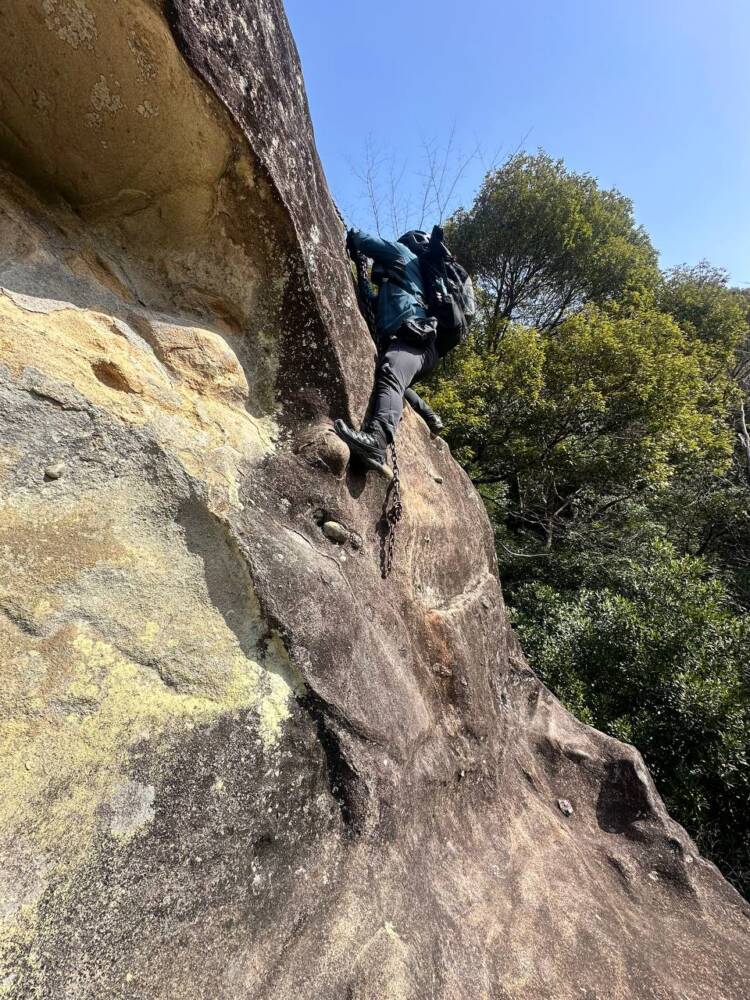

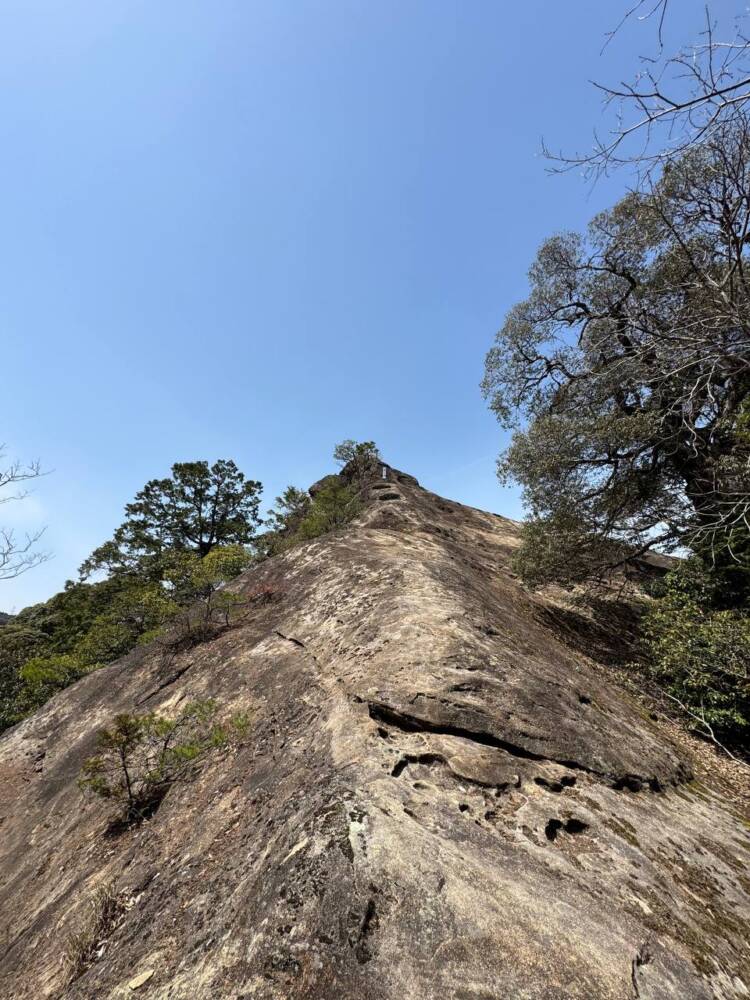

この岩屋本堂の右手の壁は「鐘掛」と呼ばれる行場になっています。

岩からボコボコと石が飛び出ていて、まるでボルダリングのような状態になっています。

太古の昔は海の底で蓄積した砂や石がこのような姿になっているそうです。

一度私が挑戦しましたが、足の置き方、登り方が分からずに帰ってきて、今度は

同行者のやま友さんが挑戦。

ハラハラしながら見ていましたが無事に到達できました。

今度は自分の番です。

怖くてかなり心臓がバクバクしていました。落ちたらと想像するとゾワゾワします。

足場や手を掛けるとこは多かったので、意外にもあっさりとクリアできました。

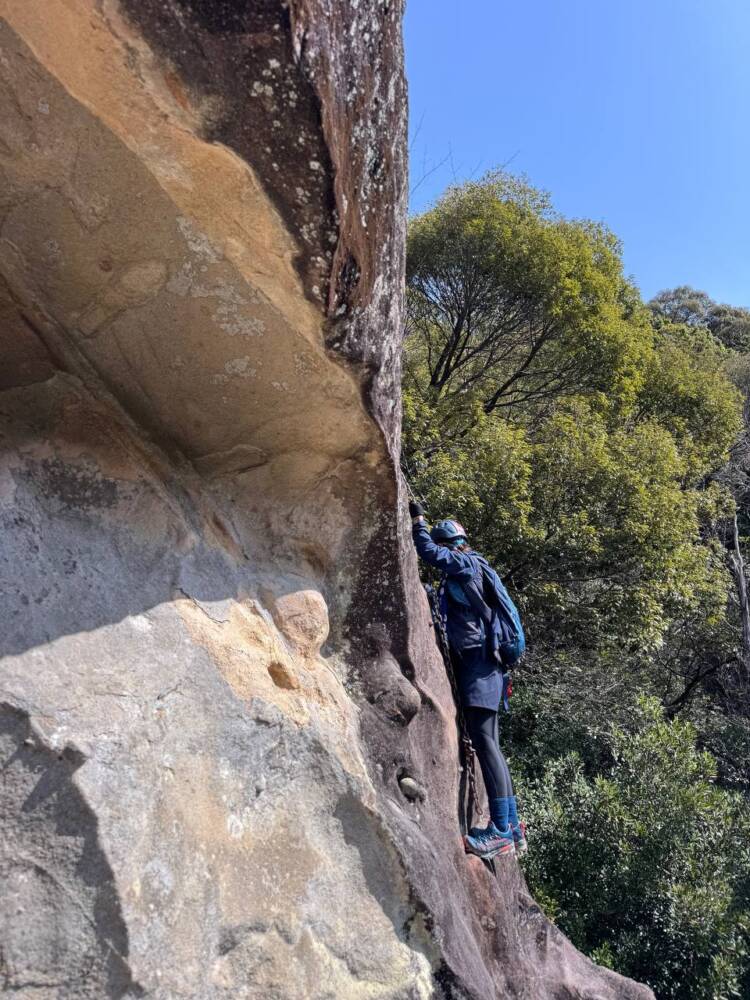

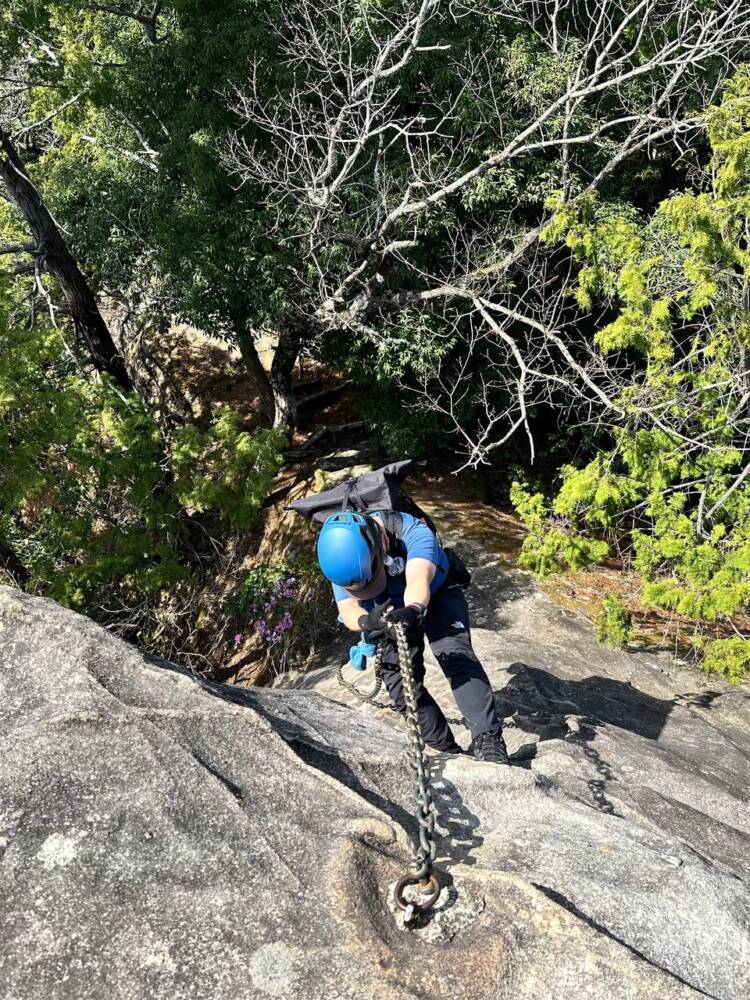

次は垂直に先ほどの岩屋本堂の屋根になっている部分まで垂直に登っていきます。

この右手側はもう崖になっていて落ちたら終わりです。

手の力加減がよく分からなくなるほど、鎖を握って挑戦します。

何とか上の段まで進みますが、そこから足を掛ける場所まで届かない。

腕の力だけで登るような場面があり、極度の緊張で自分に力が残っているのかも

分からない状態でした。

結局ここは撤退。私は諦めました。降りてきて足が震えているのに気づきました。

やま友さんも挑戦しましたが、同じく撤退を選びました。

二人で足がフルフルする~って笑うほど怖くて、撤退すると決めた時は

安心したような気持ちにもなりました。

再び岩屋本堂まで降りてきて迂回路を通って上にやってきました。

先ほどの屋根の上部分には、「抱付岩」という場所に出てきました。

もう名前の通りの岩でした。左側は落ちたら終わりなシーンで、こうやって抱き着かないと

登れない感じでした。

抱付岩から少し登ると尾根に出てきてやっと登山道らしくなってきました。

ここは平坦な箇所も多く、岩が怖かったなどのんびり話をしながら歩いていきました。

小天井というピークに到着しました。YAMAPではピークではありませんでした。

少し登りが出てきました。

ここが山頂の大天井となります。

標高は370mほどですが、ずいぶん高い所にやってきたという感じです。

大天井から少し降りてくるとまた岩場になってきます。

まずは亀岩という岩です。

亀岩は岩場という感じだけで特に怖くもなく通過できます。

ただこの亀岩からこれから先の岩場が見えてきてびっくりします。

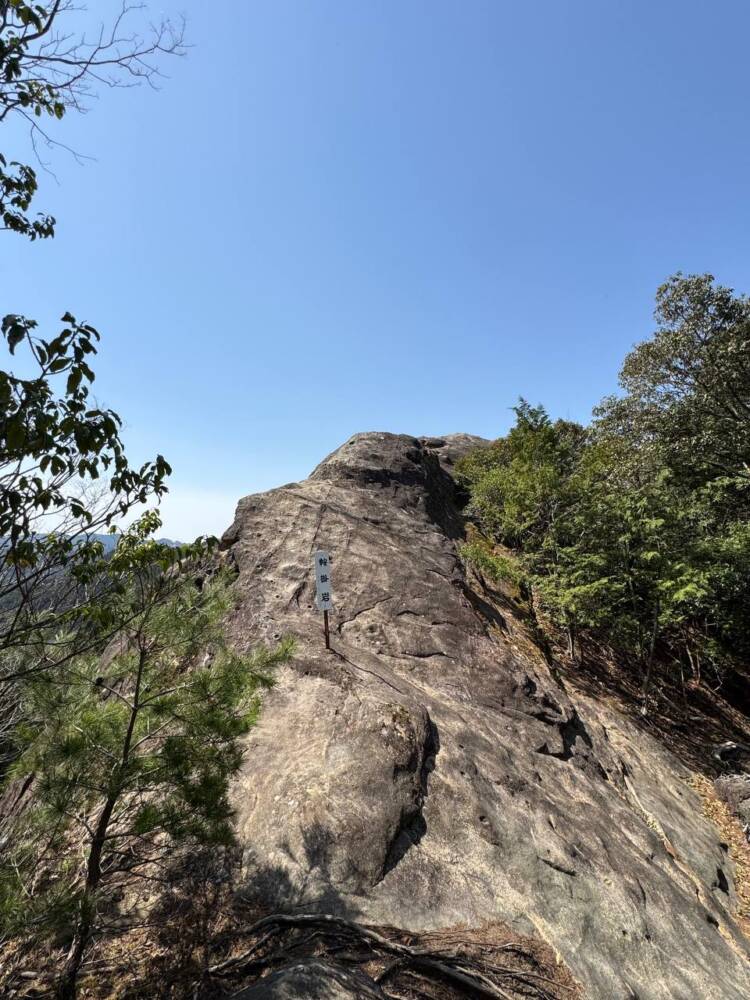

鞍掛岩と呼ばれる切り立った岩場が出てきます。右側は樹林帯ですが、左側は崖になっています。

落ちたら終わりなシーンですが、岩の上を普通に歩けば難なく通過できます。

全体はこんな感じです。岩質はザラザラしているので滑ることはないです。

鞍掛岩の先に蟻ノ戸渡りがあり同じような岩場ですが、その先に「小尻返し」という場所が出てきます。

この先は岩を一段降りる感じになります。

この岩を降りるのに一度背中を向けて降りるので「小尻返し」と呼ばれます。

ネーミングに岩場クリアのヒントがあります。

降りるとき、足場があるのでしっかりと利用して安全に降ります。

右手側に落ちるとひと塊もありません。

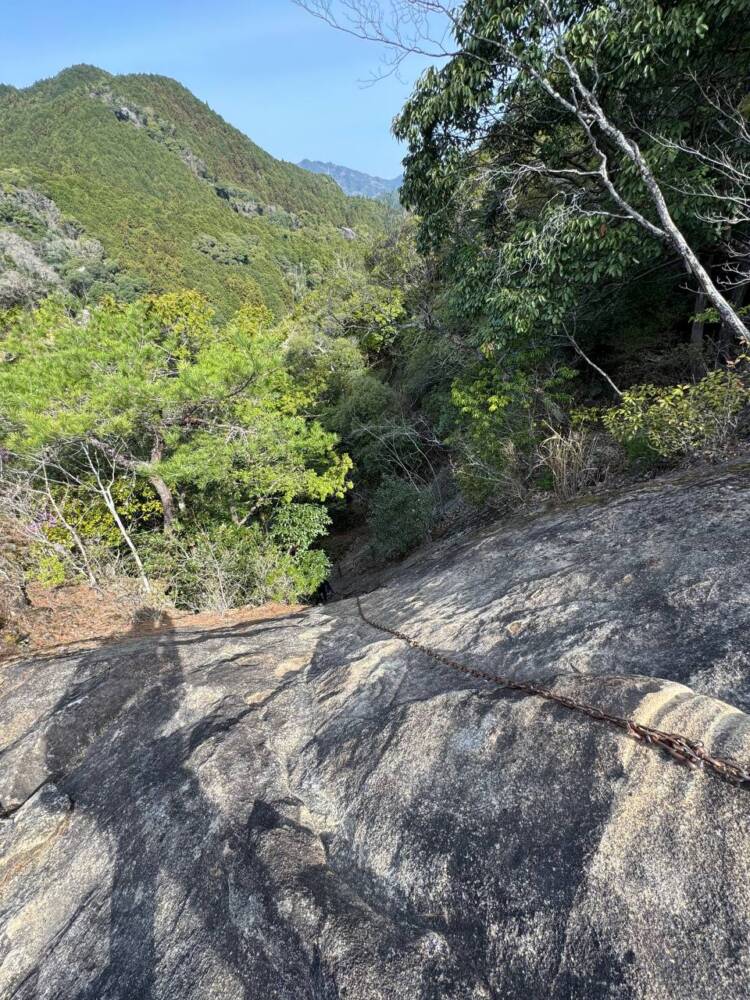

今度は下に降りていきます。ゆっくりと降りていきました。

ここは鎖を利用してゆっくりと降りれば大丈夫です。

また一枚岩、スラブが出てきました。飛石という場所です。

こちらは両サイドがなだらかな傾斜になっているのですが、そこまで怖くないと思います。

上から見るとこんな感じです。やま友さんは遊んでいます。

飛石から降りていきます。ここを迂回せずに降りることができれば、裏行場へと進む事ができます。

鎖から手を離さなければ大丈夫でした。

下から見上げるとこんな角度ですが、ゆっくり降りれば大丈夫です。

少し降りると最後の階段を降りれば表行場は無事に達成となります。

階段は結構狭いのでゆっくり降りていきます。

無事に帰ってくることができました。この後、再びお寺に戻って裏行場に行くのか

帰るのかを決めることができます。この日はもうお腹が空いてペコペコだったので

私は裏行場にはいかずに帰りました。

帰り際に裏行場を少し見に行ってみました。入り口から壁になっています。

次回こそは挑戦してみたいと思います。

コメント