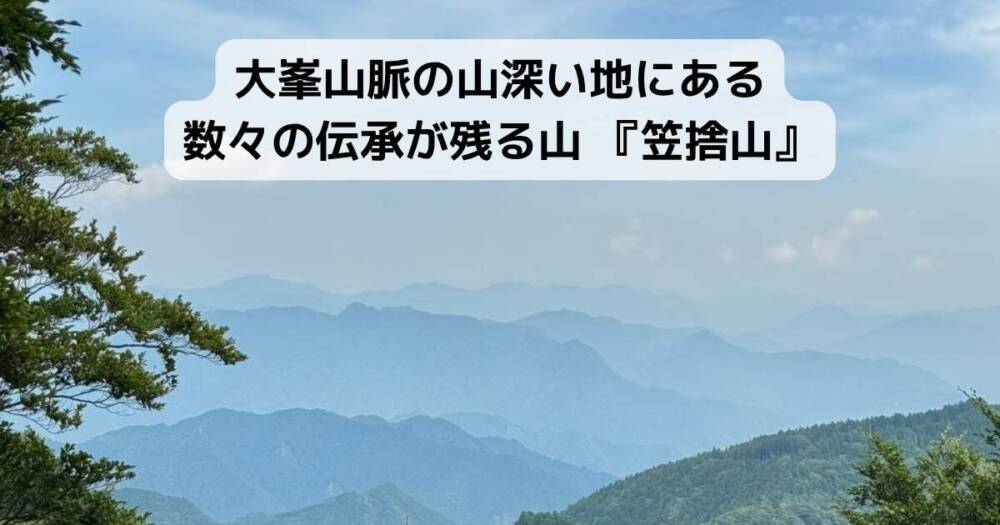

千年斧入ラズノ森とも言われる程に山深い地。

そんな場所にある大峯山脈の一座、笠捨山

西行法師があまりに山深く怖くて笠を投げ捨てて

逃げたことからこの名前になったそうです。

登山ログ

YAMAP https://yamap.com/activities/41262900

登山口情報

GoogleMap https://maps.app.goo.gl/bnWZcDdBiCvPmHYb8

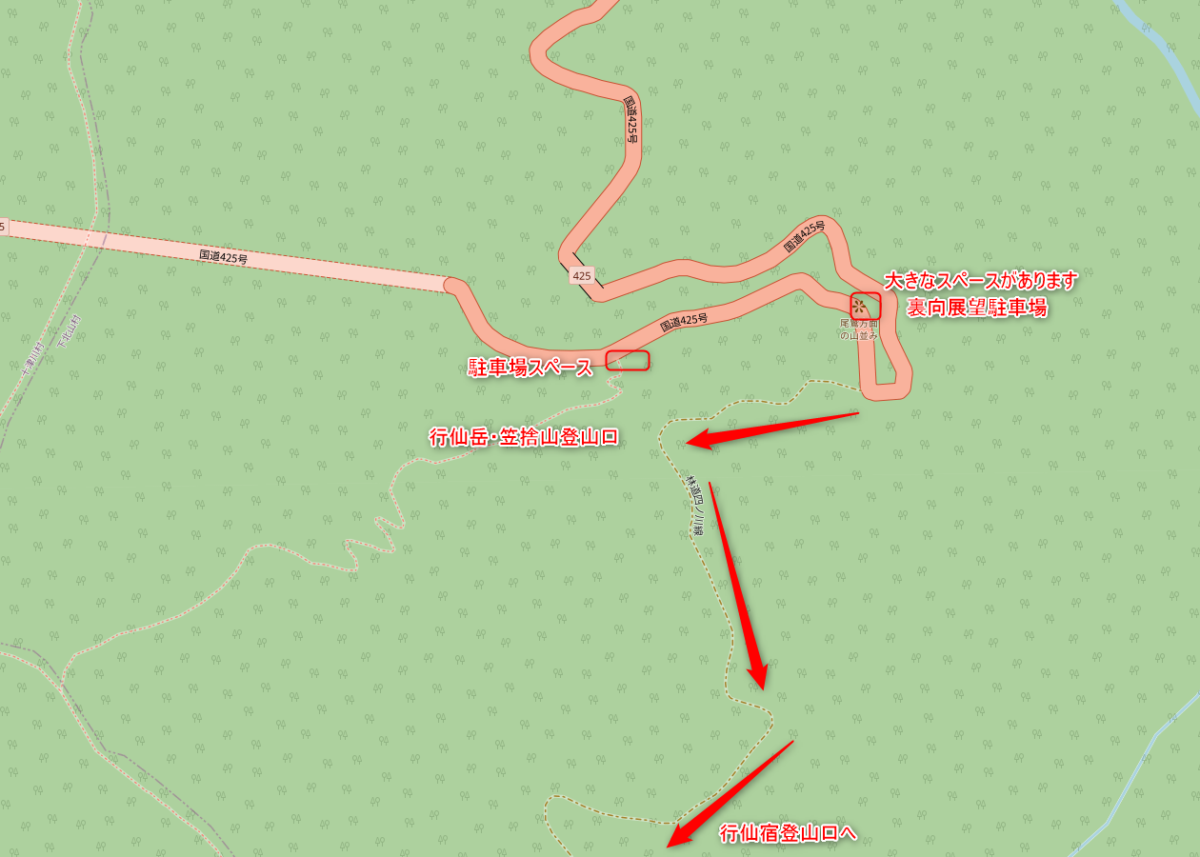

裏向展望駐車場と呼ばれる場所が広いスペースになっていて駐車しやすいと思います。

行仙岳に向かう場合はトンネルに近い方の駐車場が楽だと思います。

林道を通って行仙宿登山口に向かう場合は、裏向展望駐車場が近くなります。

また林道を通って広いスペースがいくつかありますが、砂利道で落石も多いです。

こちらが裏向展望駐車場となります。かなり広くて5台は余裕で停めれる広さです。

そんなに人が来る場所では無いので駐車場に困ることは無さそうです。

展望駐車場とあるようにもう絶景が広がっています。

駐車場の西側、大峯方面を見て見ると美しい稜線が並んで見えます。

アスファルト道から林道へと入っていきます。こちらは砂利道となります。

登山口まで1.2kmの道のりになりこんな林道が続きます。

結構長く感じるかも知れません。

ここが登山口となります。長い階段に看板も掛かっているので素通りすることはないと思います。

登山口には豊富に流れる水が出ていました。とても冷たくて気持ちよい温度です。

もちろんトイレはありません。

勝手に登山指数

| 登山道の整備度 | ★★★★ |

| 山頂からの絶景度 | ★★★★ |

| 登山中の絶景度 | ★★★★ |

| 登山客の多さ | ★ |

| 登山道の高所・難所感(高さを感じるような場所) | ★★ |

| 鎖場や岩場など | ★★ |

| 登山道の静けさ(街の音など) | ★★★★★ |

| 高山植物や花 | ★★ |

| 熊や鹿など動物の気配 | 熊の情報があります。 |

登山日記

登山口から行仙宿を目指して一気に駆け上るルートとなります。

登山口には物資運搬用のトロッコレールも設置されていました。

ここから登っていきます。

長いハシゴのような階段を登るとこんな光景が広がっていました。

先ほどの登山口の水はここから流れているようです。こちらの水場情報、

行仙宿の水場情報は「新宮山彦ぐるーぷ」が情報を発信してくれています。

南奥駆道を整備されている会です。

ここからは急斜面をつづらにひたすら登っていきます。七曲と命名された場所は

しっかりと整備された階段を右に左に登っていきます。

七曲、十五曲?を抜けると再びレールが出てきます。

夏場はここから日当たりが良くて暑くなってきます。

ベンチがあったりと整備されています。階段など崩れている箇所も少なく

しっかりと整備されているのが良く分かります。

少し登るとレールの終着点に到着します。小屋があり資材が置いてあります。

ここまで来ると行仙宿まではほとんど平坦な道のりになります。

行仙宿に到着しました。峠のような場所にはテーブルがいくつか設置されていて

ゆっくりと休憩することができます。

お堂に宿泊棟、管理棟やトイレなどもありました。

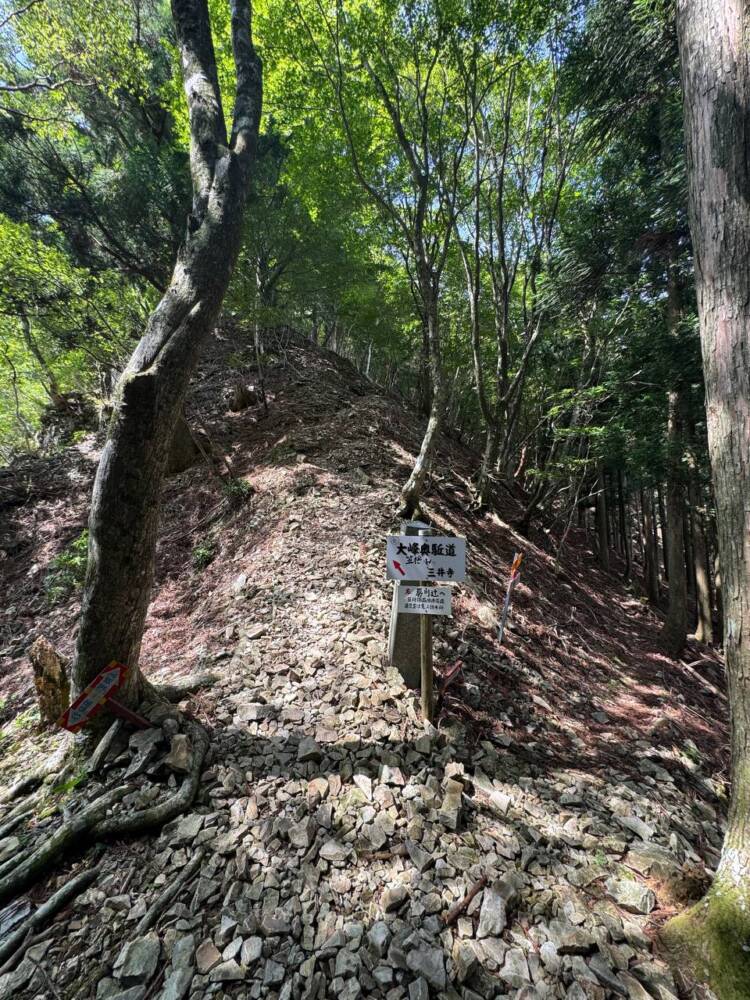

釈迦ヶ岳の南にある太古ノ辻から玉置山、熊野大社までを南奥駈道と呼ぶそうですが、

40年ほど前まではあまり人が通らずにかなり荒れていたそうです。奥駈葉衣会が

1980年ごろに復興させようと整備され、あちこちから2000万円ほど集めて

1990年に完成、10年近くかけて作られたそうです。

山の中にこんな小屋がありビックリでしたが、こんな小屋がありホッとする場面でした。

山深いこんな中に小屋があるだけでこんなにも安心感があります。

数多くの人の力によって現代に登山を楽しめるのに感謝です。

ここからは奥駆道になります。縦走路でアップダウンがあるんだろうなぁ~とか

急に岩場とかあってひぇーーとか思うシーンがあるのかなぁ~とか考えながら

笠捨山を目指します。

ただ奥駆道に出てくると風通しは良くて心地よい風が流れていきます。

雰囲気たっぷりで誰もいない山を楽しむ事ができます。

こんな樹齢数百年はありそうな樹木も見ることができます。

行者還には行者杉などありましたが、こちらは名前はないようです。

右は道は荒れてて上級者向けですが、笠捨山の向こう側の辻に行けるそうです。

笠捨山への山頂は左側の急登を登っていきます。

大きく開けた箇所もあり、大峯という雰囲気です。こういう開けた場所は

熊感があって怖いんですよね~

登ったり降りたり開けたりと、奥駆道を進んでいきます。

向こうに見える山が笠捨山です。やっと見えてきました。双耳峰らしいですが、大きく峰が

あるわけではないようです。ここからまた下って最後に急登を登り返したら山頂です。

あ、や、わなど文字が書かれた石碑に囲まれ、鳥居、しめ縄に変わるもののようです。

看板には細かく書かれていますが凡人にはなかなか理解できない言葉でした。

宗教って深いモノですね。

ご興味がある方はじっくりと山頂に来てみて見ると面白いと思います。

こちらが山頂、第十八靡となります。

この難しい感じは「なびき」と呼びます。道沿いの拝所・行所が靡とされ

昔は120もありましたが、現在は75まで減少したとの事です。

美しい景色を眺めながら下山しています。本当に山の中、奥深い自然だけの光景です。

時々鉄塔が見えますが、それでも美しい光景です。

今回は笠捨山を最短で登ってみましたが、それでもなかなかのアップダウンでした。

無事に下山。帰ってきました。

ホッとするほどで、笠を捨てて逃げだすほど山深いという意味が分かりました。

こんな林道が無ければなかなか近づけない山です。

コメント